ポイント

特許は自然法則を利用した技術的思想(特2条1項)ですから、単語の有無を追うのではなく、どんな自然法則の原理で成り立っているのかを意識する事が基本です。「おや?」と思ったら「調べる」、「あれ?」と思ったら「更に調べる」、その上で解らない事は「解らない」と謙虚に認め、あいまい放置や無理な解釈は避けるべきです。弊社調査員は、良く調べ原理に分解するよう習慣づけており、弊社の調査品質はこれに基づきます。

模擬例でご説明します:

発明者の立場で

ベネチアのパフェ

私たちは仮にスイーツ研究所の研究員だとしましょう。カフェのマネージャーさんから“パフェをもっと甘くしたい”と相談されました。甘味は増したいが砂糖の増量は避けたいと言ってます。幾つかの解決手段が浮かびました。その中で塩を少し加えて甘くする案を採用しました。

これは次の様なメモに書くことが出来ます:

「砂糖に食塩を混ぜて甘味増強したパフェ」

原理・・味の対比効果

ここで、黒字は解決手段、青字は課題(効果)、緑字は原理です。特許は自然法則(原理)に基づく課題解決の手段ですからこのように3つの要素(色)で表現できます。

このメモを請求項にすると特有の長い文になります。請求項はメモ中の黒字部分(解決手段)のみの記述となります。

【請求項1】

少なくとも1種の生クリームと、少なくとも1種のアイスクリームと、少なくとも1種の果物のカット片を少なくとも1つ混合して成る食品組成物であって、前記少なくとも一種の生クリーム、及びまたは前記少なくとも一種のアイスクリームが、二糖類と塩化ナトリウムを含有し、該塩化ナトリウムが該二糖類の0.1~0.5質量%である事を特徴とする食品組成物。

注意ポイント

請求項には解決手段しか書かれていない

課題(効果)の記載なし 原理に関連する記載なし

上位概念化

「せっかく出願するのだからもっと広く書きなさい」と言われる事が多いですね。幾つかの方法があるのですが、ここでは塩化ナトリウムを上位概念で書いてみることにします。

塩化ナトリウムの上位概念は?

①アルカリ金属塩

②強塩基と強酸の塩

③アルカリ金属イオンとハロゲン化物イオンを含有する

塩化ナトリウムは塩化物イオンとナトリウムイオンから成るイオン結晶であり水溶液中でも解離して塩化物イオンとナトリウムイオンして存在しますから③を選択してみました。

【請求項1改】

少なくとも1種の生クリームと、少なくとも1種のアイスクリームと、少なくとも1種の果物のカット片を少なくとも1つ混合して成る食品組成物であって、前記少なくとも一種の生クリーム、及びまたは前記少なくとも一種のアイスクリームが、二糖類とアルカリ金属イオンとハロゲン化物イオンを含有し、該アルカリ金属イオンとハロゲン化物イオンの含有量が該二糖類の0.1~0.5質量%である事を特徴とする食品組成物。

こんな具合に書くと、塩化ナトリウムと書くより広くなっていますし、何より、公知例が見つけにくい効果もありそうです。

注意

請求項をただ広げただけでは「請求項が実施例で示された範囲より広い」として拒絶されます。

アルカリ金属とハロゲンと、それぞれ複数の実施例が必要です。

KCl(塩化カリウム)など塩味を感じる物質も実施例に加え、えぐ味などの影響(効果)も盛り込みます。

また効果が無いものは除外できるよう請求項を限定します。

特許を読む立場で

特許を読むときは、望ましいのは「元の原理」は何かを意識する事です。前述のように、請求項には解決手段しか記載されていませんし、上位概念化などの工夫がされているかもしれません。

【請求項1改改】

少なくとも1種の生クリームと、少なくとも1種のアイスクリームと、少なくとも1種の果物のカット片を少なくとも1つ混合して成る食品組成物であって、前記少なくとも一種の生クリーム、及びまたは前記少なくとも一種のアイスクリームが、二糖類とアルカリ金属イオンとハロゲン化物イオンを含有し、該アルカリ金属イオンとハロゲン化物イオンの含有量が該二糖類の0.1~0.5質量%であり、該アルカリ金属イオンとハロゲン化物イオンの無水塩を形成した時の分子量が50~80である事を特徴とする食品組成物。

このようなケースの場合、請求項には軽く目を通し、実施例と実例の中にある評価(表)を確認します。

実施例の注目ポイント

・本発明として具体的に何を用いているか

・その結果、どのような特性が改善しているのか

を読み取ります。

黒字(構成)・・実施例の具体的物質から

青字(効果)・・実施例の評価表から

読み取って、次のように、書いてみます。

「砂糖に食塩等を混ぜて甘味増強したパフェ」

実施例: NaCl(効果大 ) KCl(効果中)

原理・・???

次に原理の読み取りを行います。発明者様によっては本文や実施例の説明の中に、「〇〇の原理で・・・」「〇〇の作用で・・」と親切に書いていただける場合が有ります。そのような場合は、その部分を引用します。

「砂糖に食塩等を混ぜて甘味増強したパフェ」

実施例: NaCl(効果大 ) KCl(効果中)

原理・・味の対比効果 根拠【0151】

原理が明記されていない場合は、自分の推定である事をメモしておきます。

「砂糖に食塩等を混ぜて甘味増強したパフェ」

実施例: NaCl(効果大 ) KCl(効果中)

原理・・味の対比効果? 【推定】

注

原理は明細書から読み取れる場合と、考察して推定する場合があります。推定の場合は推定である事を明記しておきます。また原理が読み取れない場合もあります。それでも「原理は何かな?」と踏み込んで考えるところに意味が有り、やがて価値を生みます。

●無効資料を探す場合

味の対比効果という原理が解れば、それを使っているであろう場面が想像できます。それをヒントに、砂糖に食塩を混ぜて甘味増強した例を複数示し、このような甘み増強は食品分野では技術常識だよ、と主張します。

更に、意見書などで「味の対比効果により砂糖を増やすことなく甘味が倍増する事を見出したものである・・」と主張しているなら、味の対比効果を解説した非特許文献を探して原理的に良く知られている事を示します。

●その他の効果

原理まで分解して捉えていると、ご依頼人様と議論がしやすくなります。

また、確認した原理が、ご依頼人様の今後のご研究にアイデアの素として活用できる可能性が有ります。

--------------------------------------------------------------------

おススメ出来ない調べ方

「特許の本質は請求項だ」として請求項の構成ばかりを調べる考え方があります。

しかし、出願する側では公知例を避ける為に工夫した請求項を書いていますので(上記の【請求項1改】参照)、資料が見つかる可能性が低くなります。

更に、請求項には解決手段しか書かれていませんので、発明を誤認してしまう危険性もあります。

「おや?」「あれ?」を直ぐに調べる習慣

エピソード

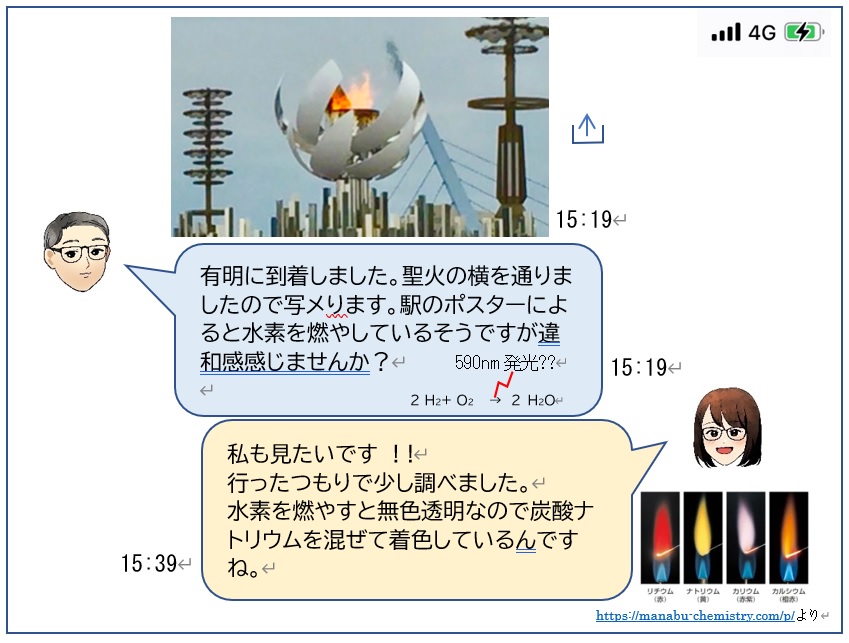

調査員Aが出張中に聖火台の近くを通りました。その際に「おや?」と思ったそうです。「水素を燃やしていると書いているが炎に色が有る。おかしい!!」。Lineメッセージを送ると、直ぐに、調査員Bから調べた結果が・・

弊社のトレーニングの成果か、もともと好奇心が強い方々か、わかりませんが、疑問が浮かんだら調べてみる・・・・これ、調査品質のベースとなります。