みなさまいつも情報ありがとうございます。

現在生成AIのトライアルを実施していますが

「え、そんな指示も必要なの?」と思う事ばかりです。

生成AIには具体的な細かい指示が必要の様です。

過去に、実験効率を高める取り組みをした際に

似たような議論をしました。

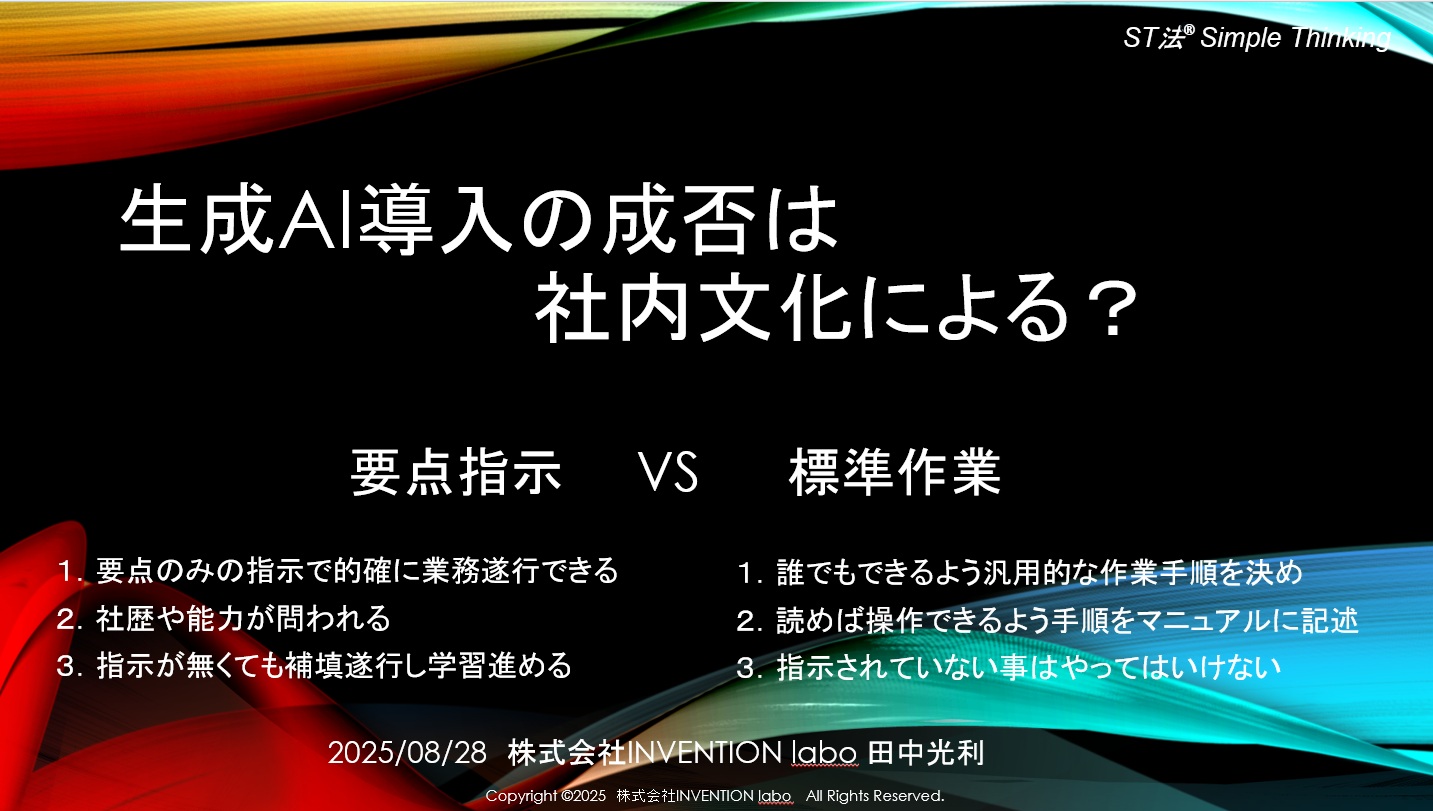

「要点指示型」で進めてきた仕事を「標準作業型」に変えて行くという議論です。

どちらも一長一短ありますが、新規テーマを中心とした事業所の場合「要点指示型」がマッチしやすくて、既存製品が走っていて改良品開発にしのぎを削っている場合は「標準作業型」でないとスピードに勝てないかもしれません。

この二つ、ご存じない方のために少し説明します。それぞれ特徴を書くとつぎのようになります。

AIは私の右腕(要点指示型で動いてくれる問題解決型の仕事スタイルの人)になることを期待していますが、その考え方に無理があるのかもしれませんね。

「要点指示型」

1.要点のみの指示で的確に業務遂行できる

2.社歴や能力が問われる

3.指示が無くても補填遂行し学習進める

「標準作業型」

1.誰でもできるよう汎用的な作業手順を決め

2.読めば操作できるよう手順をマニュアルに記述

3.指示されていない事はやってはいけない

~~~ここまではLinkedInにも書きました~~~

もう少し補足します。

「要点指示型」は未知数が多く走りながら構築していく必要があるときに効果的な方法です。幾つかの構築方法があります。一つの方法では、数人の部下に対して要点だけを伝えて仕事をお願いする事から始めます。最初はなかなか進みません。やがでメンバーの中にまとめ役的な人が生まれてきて、その人を中心に情報が集約され、指示した要点以外の部分も皆で補填して進めるようになります。ここまで行くのに長い時間が必要ですが、短気を起こさずじっと我慢して、要求された情報などは直ぐに渡すようにします。すると段々結果が出せるようになり、まとめ役的なメンバーを中心にチームワークが形成されていきます。まとめ役をリーダーに任命するとチームのモチベーションは高くなります。このリーダーは指示を出す上司の「右腕」になった、と実感するようになります。

<長所>リーダーの能力はどんどん高くなり、高度な内容にも挑戦できるようになります。未知数が多く変化に迫られた時も早い対応が可能です。

<短所>リーダーのキャラクターの影響が大きく出ます。上司から見て使いにくい事も有れば、チームメンバーにも合う合わないがはっきり出てきます。また、リーダー候補人材はなかなか得ることができません。

「標準作業型」

個人のキャラクターや能力に依存しない運営方法です。

業務を細かい単位まで分解して一番汎用的な作業手順を採用し、これを組み合わせて業務を組み立てていく事で個人に依存しない、定型化されたやりかたにします。定型化されているので標準化とも呼ばれています。

<長所>誰でもメンバーに選ぶことが可能です。また同じ標準作業を複数同時に行う運用で、複数の指示者の依頼を同時に処理可能です。このためメンバーあたりのアウトプットが高くなり「優秀な実験データ工場だ」「効率が上がった」と評される事があります。予め作業時間が読めるので、定時退社などの労務管理が可能です。

<短所>新しい作業を持ち込むのに抵抗があります。また標準化出来ないと断られることもあります。薬品を10g瓶に詰める・・ような簡単な作業であっても、伝票を必要とし、順番待ちする事も有ります。この意味では、新しい事に対する効率は悪いかもしれません。また、簡単な作業は、依頼者自身が定時後に行うなど、依頼者の労務管理には負の影響が出ることがあります。

更に致命的な問題として、沢山の指示待ち人間が出来てしまいます。仮に何か新しい事(標準工程に無い事)で良さげなものを思いついた人がいても、それを勝手に試すことは出来ません。必ず工程リーダーと相談します。残念なことに工程リーダーは研究者ではないので提案の価値を判断できません。また極限まで余剰(時間的余裕)をカットしているので調べる余裕もありません。そのような中でこの新しい事は日の目を見ないまま過ぎていきます。このシステムでは彼らが自から何かを考えだすという創作意欲が抑制されていきます。